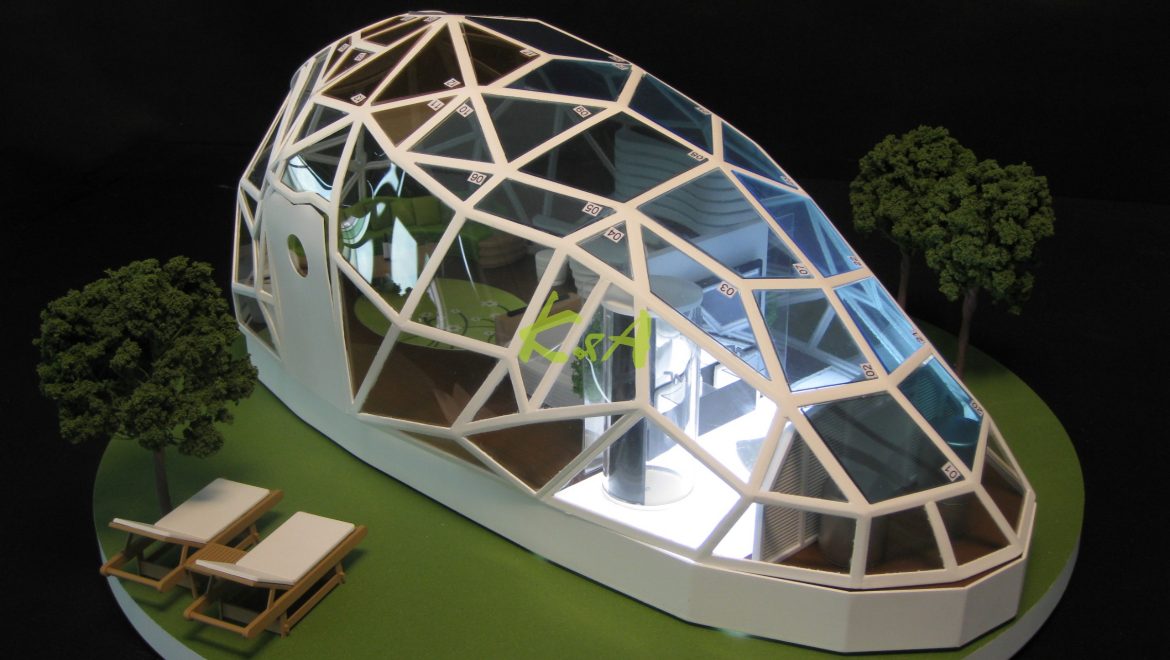

独乐寺观音阁(天津蓟县) 公元984年 模型制作于20世纪30年代

无论哪一个巍峨的古城楼,或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说,乃至歌唱,时间上漫不可信的变迁;由温雅的儿女佳话,到流血成渠的杀戮。他们所给的“意”的确是“诗”与“画”的。但是建筑师要郑重郑重地声明,那里面还有超出这“诗”“画”以外的“意”存在。

——《平郊建筑杂录》

——————————

《平郊建筑杂录》是梁思成、林徽因(时名徽音)1932年11月发表于《中国营造学社汇刊》第三卷第四期的一篇文章。林梁二位先生在文中提出了一个极富意味的概念——“建筑意”,用来形容中国建筑的内在精神和文化内涵。

中国古代木质结构建筑营造具有完整严格的技艺要求。回望历史,从距今约7000年的河姆渡文化遗址中发掘的具备木架、榫卯结构的干栏式建筑,到春秋战国时期齐国的《考工记》,北宋喻皓《木经》、李诫《营造法式》,再到清《工部工程做法则例》,其中都体现出古人对于建筑营建工作的记述和规范。

而由中国营造学社成员踏遍城寰与青山发现的唐代大佛光寺、应县木塔、独乐寺、永乐宫、南禅寺……这些散落在中华大地上的一颗颗建筑明珠,或精致小巧,或气势恢宏,无一不体现着中国古代匠人们孜孜不倦追求的上乘工艺和一丝不苟的工匠精神。

1930年,时任代理国务总理的朱启钤先生在营造学社成立会议上发表《中国营造学社开会演词》,标志着他筹划了5年之久、研究我国建筑文化遗产最早的学术团体的正式诞生,也由此开创了文献发掘与遗迹考察、中国建筑史学研究和理论体系搭建相结合的学术事业。在1946年解体之前,营造学社的成员们在异常险恶的外部条件和时代背景下,以惊人的效率,持续、大规模地在炮火硝烟中记录测绘尚且留存但危在旦夕的古建筑。

1937年5月,由梁思成、林徽因带领的营造学社成员连续4天走进恭王府,对其府邸东、中、西三路主建筑进行实地测绘,并拍摄了多张室内外照片。一个多月后的7月7日,震惊世界的“卢沟桥事变”爆发,北平沦陷,梁林夫妇被迫南下,这批资料连同中国营造学社的其他珍贵资料一起被装进特制的木箱,锁进了英属银行——天津麦加利银行的地下保险柜。不幸的是,1939年夏秋之际,天津发生特大洪水,八成地区陷入一片汪洋。梁林夫妇得知后痛惜无比,眼看多年的心血在天灾人祸中付诸东流。

当时已67岁的朱启钤社长来不及悲伤,他组织一部分留守北平的学社社员,前往天津对这批珍贵资料进行抢救。他们小心翼翼地将被浸泡过的胶片一张张摊放、晾干,能用的底片立即翻拍冲印,不能用的就用过去洗印过的照片重新翻拍;测绘的图纸逐页被揭开晾干,重新裱在坐标纸上……虽经极力抢救,但很多资料由于被雨水浸泡太久,已经无法挽回。

被幸运抢救的图纸后来由清华大学保存。而1937年初夏测绘恭王府后所留下的这些实地测绘画图及室内外照片,成为后来恭王府开展古建筑修缮和室内复原工作最直观、最准确,也最重要的依据。

据梁思成第二任妻子林洙的统计,在1937年南迁之前,营造学社成员调查了全国137个县市,1823座各类古建殿堂房舍,详细测绘建筑206组,绘制测绘图稿1898张。南迁后的工作资料散失严重,无从估计。即便如此,营造学社在成立的16年间,其成员为中国古代建筑史研究仍作出了重大贡献,很多数据至今仍有极高的学术价值,为建立中国自己的建筑学科奠定了基础。

上世纪50年代,北京文物整理委员会(中国文化遗产研究院前身)在古建筑研究与保护工作中,着手中国古建筑模型与建筑彩画范本的制作保存工作,为此专门成立模型室,请路鉴堂、刘敏、郭旺等著名模型制作匠师,用老楠木制作了若干中国古建筑模型,最终成品与清代“样式雷”在大兴土木之前的“扎小样”类似,但外观更加细致考究。很多建筑模型的前部完整表现建筑真实状态和细节,后部为了展示内部空间而不做全屋顶,室内梁架构造一目了然,且模型构件均可拆卸拼装,体现了彼时精湛的工艺,也得以作为保存古建筑的副本和研究古建筑的实物资料。

梁思成在《为什么研究中国建筑》一书中写道,“以测量绘图摄影各法将各种典型建筑实物作有系统秩序的记录是必须速做的。因为古物的命运在危险中,调查同破坏力量正好像在竞赛”。

即将于6月25日落幕的“大匠之手泽 年代之磋磨——中国传统建筑模型制作技艺展”,位于恭王府的核心展区——嘉乐堂,以1937年以梁思成、林徽因为代表的中国营造学社来恭王府进行调研测绘为起点,是对中国传统建筑营造技艺相关学术成果梳理的视觉呈现。

展览分为“大匠之心”“映照之韵”“结构之趣”等3个板块,通过建筑模型和老油画,对营造学社成员考察过的大佛光寺、独乐寺观音阁、永乐宫重阳殿、善化寺普贤阁(本展览展出其二层明间补间斗拱模型),并对上世纪50年代尚未被大火吞噬的西安门,彼时的智化寺、北海白塔、景山富览亭、端门等北京建筑进行重现;还通过为此展览拍摄制作的教学片、纪录片,为观众深入解读第四批国家级非物质文化遗产——古建筑模型制作技艺,和古建筑的内部重要结构——斗拱、屋顶和梁架及其历史演变过程。

这次展出的23件老楠木建筑模型,不仅对经历代风霜的古建筑而言是记录和见证,还体现了昔日的学者、匠人对中国建筑的研究、表达和学术积累。现在看来,他们费尽心力做的测量绘图、影像记录、模型制作,就是留住岌岌可危古建筑的重要方式,就是在努力进行那个时代的“数字化”。

展览对中国文化遗产研究院提供的23件传统建筑模型精品以及相关文献、图像资料进行静态展览,以多媒体和现场传统建筑模型制作技艺呈现作为动态展示,以名为《平行时空:沟通儒匠》的沉浸式话剧表演作为活态展演,体现中国营造学社“沟通儒匠”、致敬传统的中心思想。

2021年9月,官式建筑营造技艺(恭王府)被列入北京市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录。在一代又一代的建筑学者和匠师的共同努力之下,古老的技艺在历史的尘埃中重放光芒。此后,恭王府博物馆在众多荣誉与头衔之外,还作为一座非物质文化遗产保护单位,向人们娓娓讲述全国各地的传统技艺类非遗项目及其传承谱系、工艺过程,展现古老技艺的活态传承。

时光荏苒,古建几度沉浮,而营造技艺永恒。我们作为一名博物馆人,作为非物质文化遗产展览展示的从业者,将继续汲取前人之精神,珍视并实践保护、发扬中华传统文化的责任与义务。

R0020197-1170x660.jpg)

R0020197-270x152.jpg)